Editorial

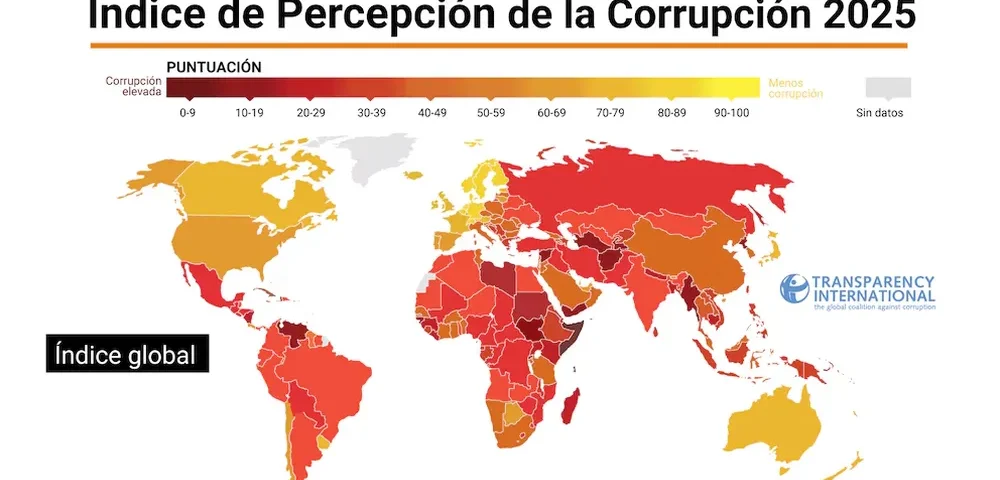

La publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 volvió a colocar a la Argentina en una posición alarmante. El informe de Transparencia Internacional, que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 182 países y territorios a partir de fuentes especializadas, registró para el país un nuevo retroceso en 2025. La caída implicó un descenso de cinco posiciones en el ranking global y una performance inferior a la de años anteriores.

El dato adquiere mayor gravedad cuando se observa el contexto. Argentina quedó por debajo del promedio mundial y también por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe, una región que no se caracteriza precisamente por estándares alto de institucionalidad.

El informe no adjudica responsabilidades individuales, pero la percepción internacional se nutre de hechos concretos que impactan en la imagen institucional del país. En ese plano resultaron particularmente gravitantes dos causas judiciales en trámite ante los tribunales federales: la denominada causa Libra, en la que se encuentran imputados el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, y la investigación por la presunta red de coimas vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad.

A ello se suman otros episodios que contribuyen a consolidar una percepción de opacidad: denuncias por sobreprecios en Nucleoeléctrica; cuestionamientos sobre la confiabilidad del Índice de Precios al Consumidor del INDEC; el dictamen adverso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en relación con la Hidrovía; la pérdida de autonomía funcional de la Oficina Anticorrupción; y las restricciones impuestas por el Ejecutivo al acceso a la información pública. La acumulación de señales en la misma dirección termina por configurar un cuadro institucional delicado.

La corrupción y la fragilidad de los mecanismos de control constituyen un fenómeno estructural de la política nacional.

La experiencia comparada demuestra que la confianza se restaura a través de la aplicación de reglas claras, organismos de control independientes, estadísticas inobjetables y una política consistente de rendición de cuentas.

No obstante, sería simplista reducir el problema a la coyuntura actual. La persistencia de la Argentina en posiciones rezagadas del índice a lo largo de los años revela que la corrupción y la fragilidad de los mecanismos de control constituyen un fenómeno estructural de la política nacional. Las administraciones se suceden, pero el estándar de transparencia no logra consolidarse.

Ese diagnóstico no exime a quienes hoy ejercen el poder. Por el contrario, impone la obligación de impulsar reformas que fortalezcan la autonomía de los órganos de control, garanticen el acceso irrestricto a la información pública y aseguren procesos administrativos verificables.

La otra dimensión es cultural. Mientras la sociedad naturalice prácticas reñidas con la ética pública o relativice la gravedad de los hechos según la identidad partidaria de sus protagonistas, el círculo vicioso persistirá. La condena de la corrupción debe ser inequívoca y transversal.